Permasalahan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia tidak hanya dikritik pengamat dalam negeri, melainkan juga media asing. Bahkan, sampai ada yang menyebut modernisasi Indonesia “berantakan”. Mengapa ini bisa terjadi?  Rafale [Dassault] ☆

Rafale [Dassault] ☆

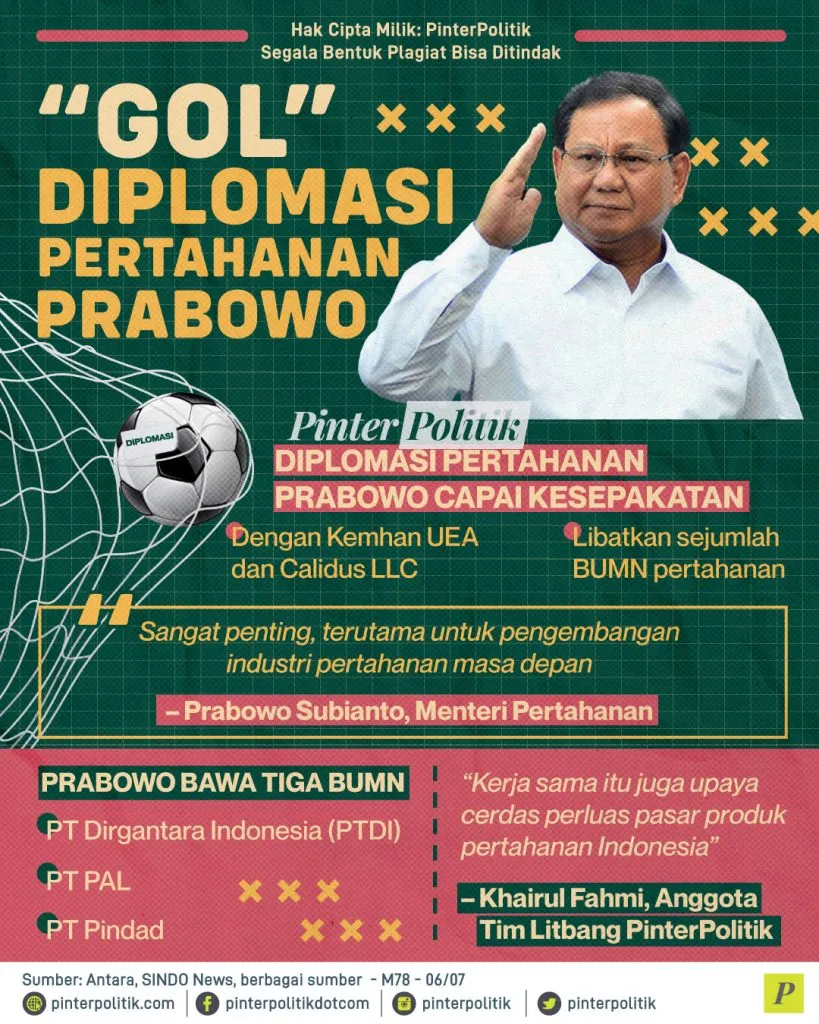

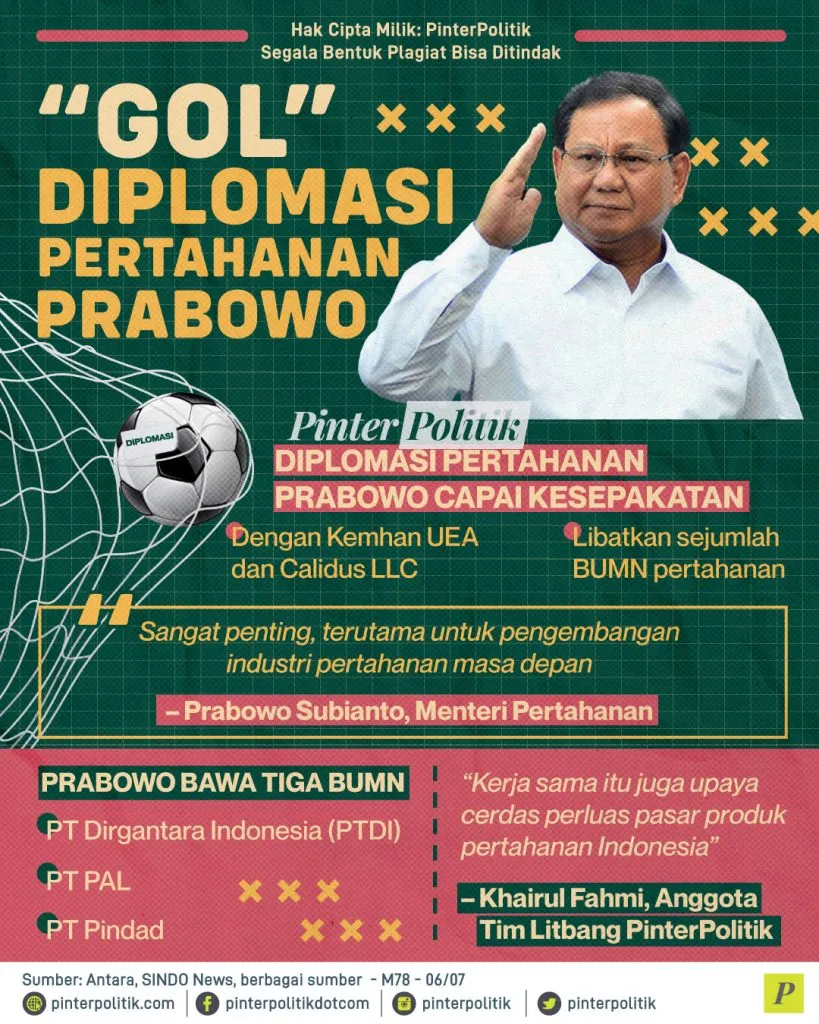

Meski Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sering mendapatkan predikat sebagai menteri dengan kinerja terbaik, tidak bisa dipungkiri bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpinnya kerap mendapatkan kritik tajam, utamanya terkait modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Terbaru, media Zona Jakarta – melalui sebuah artikel yang ditulis oleh Beryl Santoso – mengkritik modernisasi alutsista Indonesia yang saat ini secara faktual masih tertinggal jauh dengan negara serumpun, seperti Singapura, misalnya.

Pernyataan ini sebenarnya tidak hanya disampaikan dalam artikel tersebut saja. Pada awal Februari lalu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto yang kala itu masih menjadi pengamat pertahanan juga mengatakan bahwa alutsista Indonesia, khususnya di Angkatan Udara (AU), masih jauh dari optimal.

Dari yang idealnya memiliki 100 jet tempur siap tugas, AU kita saat ini hanya punya 41 jet tempur, itu pun yang siap beroperasi jumlahnya hanya belasan saja.

Menariknya, di dalam artikel tadi, Beryl juga mengutip kritik yang disampaikan salah satu media asal Prancis, Meta-Defense, yang mengatakan modernisasi alutsista Indonesia bekerja layaknya drama sinetron. Hal ini karena dalam membeli alutsista, khususnya jet tempur, rencana belanja Indonesia terlihat dibuat secara “mendadak”, dan tidak beraturan.

Meski terdengar seperti hinaan, istilah pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah.

Sebelum teken kontrak beli Dassault Rafale dari Prancis, misalnya, transaksi pembelian SU-35 dari Rusia disebut sudah di depan mata. Kala itu, pembatalannya disebut karena berkaitan dengan potensi sanksi dari Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), dan penghematan biaya.

Lalu, bahkan ketika sudah pasti terlihat ingin beli Rafale, Indonesia juga terlihat tertarik dengan F-15 asal Amerika Serikat (AS). Padahal, perbedaan manufaktur jet tempur juga berdampak pada biaya perawatan, yang tentunya juga akan berakibat pada penggunaan anggaran pertahanan.

Ini hanya salah satu contoh masalah saja, dan tentu, masalah yang sama tidak hanya berlaku ke AU, melainkan juga Angkatan Laut (AL).

Lantas, mengapa rencana belanja alutsista Indonesia terlihat “berantakan”? Benarkah alasannya hanya keterbatasan anggaran dan harus patuh CAATSA?

Keterbatasan Anggaran Bukan Akarnya?

Berulang kali, entah itu dari kalangan pemerintah ataupun pengamat, ketika ditanya tentang apa sebenarnya masalah modernisasi aIutsista Indonesia, mayoritas dari mereka akan menjawab “keterbatasan anggaran”.

Berulang kali, entah itu dari kalangan pemerintah ataupun pengamat, ketika ditanya tentang apa sebenarnya masalah modernisasi aIutsista Indonesia, mayoritas dari mereka akan menjawab “keterbatasan anggaran”.

Namun, jika kita ingin lihat lebih dalam, masalah anggaran ini ternyata sifatnya sangat kompleks.

Pengamat militer, Evan Laksmana, dalam artikelnya Indonesia’s Military Modernization Must Go Beyond New Hardware, mengatakan bahwa sulitnya memantapkan perkembangan alutsista di Indonesia adalah karena kita belum memiliki sebuah rencana jangka panjang modernisasi alutsista.

Berbeda dengan Singapura, misalnya, Kemhan mereka memiliki roadmap penguatan pertahanan sampai tahun 2030. Dalam roadmap tersebut, tidak hanya anggaran pertahanan yang dirumuskan, melainkan juga sampai ke hal-hal teknis strategis seperti jet jenis apa yang perlu dibeli dan untuk penguatan di wilayah mana. Hal ini sangat penting karena tidak semua spesifikasi jet tempur bisa sesuai dengan prioritas pertahanan strategis sebuah negara.

Akibatnya, karena tidak memiliki roadmap yang jelas, apa yang terjadi dalam pembelian alutsista Indonesia hanya dijalankan berdasarkan oportunisme saja. Pembelian jet tempur seringkali ditentukan oleh daya tarik syarat pembelian, bukan berdasarkan analisis empiris kebutuhan strategis. Dengan demikian, perumusan anggaran pun, sebagai dampaknya, dapat terfluktuasi.

Well, sebenarnya kegentingan roadmap alutsista ini sudah diungkapkan sejak lama oleh beberapa pengamat. Pengamat pertahanan dari Universitas Melbourne, Donald Greenlees, dalam artikel Indonesia’s Biggest Military Challenge? menilai bahwa memang benar roadmap alutsista jangka panjang dapat membenahi permasalahan alat militer Indonesia.

Tapi, kendalanya adalah pembentukkan roadmap itu memiliki masalahnya sendiri, yakni pertarungan vested interest atau kepentingan pribadi/kelompok. Sesuai mekanismenya, anggaran pertahanan diwujudkan melalui tahap yang panjang.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara, perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) harus melewati beberapa proses di berbagai instansi.

Mulai dari Biro Perencanaan dan Keuangan Kemhan, persetujuan Menhan, lalu dibawa ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), kemudian ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah disetujui DPR, baru ditindaklanjuti menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Nah, dalam proses keseluruhannya, banyak celah yang dapat menjadi pintu masuk para pemegang vested interest tadi. Taruhlah ketika berupaya mendapatkan persetujuan di DPR, misalnya, meski DPR tidak bisa pengaruhi angka, kemungkinan terjadinya perundingan di belakang layar sangat mungkin terjadi. Ini karena upaya mendapatkan anggaran adalah pertarungan besar antar-kementerian.

Menurut salah satu sumber yang diperoleh Penelitian dan Pengembangan PinterPolitik (Litbang PinterPolitik), dalam perundingan-perundingan ini tidak jarang ada beberapa kepentingan asing yang ikut masuk. Taruhlah seperti industri pertahanan asing, meski tidak berbicara secara langsung, melalui beberapa broker alutsista, industri-industri tersebut dapat mempengaruhi proses pemenuhan anggaran pertahanan.

Dari sini, bisa kita interpretasikan bahwa meski analisis strategis ternyata memang sudah dilakukan di Kemhan, semuanya dapat buyar begitu saja ketika harus melalui beberapa proses penetapan anggaran ini. Jika suatu kementerian tidak ingin proses mendapatkan anggarannya semakin susah, mereka sedikit demi sedikit akan “dibentuk” oleh vested interest yang menyusupi celah-celah prosesnya.

Akibatnya, setelah jumlah anggaran sudah “disesuaikan”, ujung-ujungnya pembelian alutsista akan kembali ke pilihan yang paling mudah (dan murah), lalu sesuai keadaan, bukan kebutuhan.

Lantas, mengapa sampai sekarang masalah ini masih belum bisa teratasi?

Ada Vetokrasi dalam Modernisasi Alutsista?

Kembali mengutip artikel Donald Greenlees di atas, ia menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Pada Juni 2021 lalu, Prabowo dan Kemhan mendapatkan kritik keras terkait kabar tentang isu anggaran Rp 1.700 triliun.

Kembali mengutip artikel Donald Greenlees di atas, ia menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Pada Juni 2021 lalu, Prabowo dan Kemhan mendapatkan kritik keras terkait kabar tentang isu anggaran Rp 1.700 triliun.

Kala itu, orang-orang merespons kabar tersebut dengan negativitas yang tinggi dengan menganggapnya sebagai pembuangan uang negara, apalagi semua ini mencuat ketika Indonesia sedang mati-matian bertahan hidup dari serangan pandemi Covid-19.

Namun, karena kabar ini tidak muncul dari Kemhan, diyakini bahwa itu merupakan pembocoran informasi.

Terkait hal itu, Greenlees menduga bahwa ini adalah protes yang ditunjukkan oleh pihak-pihak tertentu di balik layar yang tidak setuju Prabowo ingin melakukan modernisasi alutsista besar-besaran. Menurutnya, ada percampuran kepentingan antara mereka yang tidak ingin Kemhan dapat lebih banyak anggaran, dan mereka yang tidak ingin ada reformasi dalam pengadaan alutsista.

Jika anggapan itu benar, maka kita bisa berkaca pada istilah yang dipopulerkan ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS), Francis Fukuyama, yakni vetokrasi.

Dalam artikelnya yang America in Decay: The Sources of Political Dysfunction, Fukuyama menilai sistem politik AS telah mengalami kerusakan atau disfungsi karena sistem checks–and-balances-nya menjadi sangat kaku sehingga terjadi polarisasi politik yang begitu tajam.

Hal ini, kata Fukuyama, membuat setiap kelompok hanya menyuarakan kepentingannya sehingga sulit menelurkan kebijakan yang merepresentasikan kebaikan bersama. Dengan memanfaatkan sistem yang diterapkan selama sekian tahun, kelompok-kelompok ini telah terorganisir dengan baik dan dapat memblokir inisiatif kebijakan atau reformasi yang tidak mereka sukai.

Kelompok-kelompok vetokrasi ini umumnya memiliki peran yang krusial dalam aliran pengesahan kebijakan. Dengan kekayaan dan relasi politik yang mereka miliki, apa yang mereka tentukan menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dalam alur pengesahan kebijakan. Karena itu, Fukuyama melihat kelompok-kelompok ini memegang tombol “veto”, layaknya anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melihat sifat alamiah politik yang selalu berkutat pada kekuatan dan insting mempertahankan diri, bukan tidak mungkin vetokrasi ini juga terjadi di Indonesia, dan juga telah berdampak pada upaya modernisasi alutsista.

Pada akhirnya, tentu ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kebenaran di balik layar misteri modernisasi alutsista Indonesia hanya diketahui oleh mereka-mereka yang bermain dalam “bisnis kematian” persenjataan.

Besar harapannya permainan kepentingan ini bisa dikuak satu persatu agar Indonesia sanggup lepas dari kerangkeng yang selama ini menahannya menjadi sebuah negara besar. (D74)

Rafale [Dassault] ☆

Rafale [Dassault] ☆Meski Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sering mendapatkan predikat sebagai menteri dengan kinerja terbaik, tidak bisa dipungkiri bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpinnya kerap mendapatkan kritik tajam, utamanya terkait modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Terbaru, media Zona Jakarta – melalui sebuah artikel yang ditulis oleh Beryl Santoso – mengkritik modernisasi alutsista Indonesia yang saat ini secara faktual masih tertinggal jauh dengan negara serumpun, seperti Singapura, misalnya.

Pernyataan ini sebenarnya tidak hanya disampaikan dalam artikel tersebut saja. Pada awal Februari lalu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto yang kala itu masih menjadi pengamat pertahanan juga mengatakan bahwa alutsista Indonesia, khususnya di Angkatan Udara (AU), masih jauh dari optimal.

Dari yang idealnya memiliki 100 jet tempur siap tugas, AU kita saat ini hanya punya 41 jet tempur, itu pun yang siap beroperasi jumlahnya hanya belasan saja.

Menariknya, di dalam artikel tadi, Beryl juga mengutip kritik yang disampaikan salah satu media asal Prancis, Meta-Defense, yang mengatakan modernisasi alutsista Indonesia bekerja layaknya drama sinetron. Hal ini karena dalam membeli alutsista, khususnya jet tempur, rencana belanja Indonesia terlihat dibuat secara “mendadak”, dan tidak beraturan.

Meski terdengar seperti hinaan, istilah pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah.

Sebelum teken kontrak beli Dassault Rafale dari Prancis, misalnya, transaksi pembelian SU-35 dari Rusia disebut sudah di depan mata. Kala itu, pembatalannya disebut karena berkaitan dengan potensi sanksi dari Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), dan penghematan biaya.

Lalu, bahkan ketika sudah pasti terlihat ingin beli Rafale, Indonesia juga terlihat tertarik dengan F-15 asal Amerika Serikat (AS). Padahal, perbedaan manufaktur jet tempur juga berdampak pada biaya perawatan, yang tentunya juga akan berakibat pada penggunaan anggaran pertahanan.

Ini hanya salah satu contoh masalah saja, dan tentu, masalah yang sama tidak hanya berlaku ke AU, melainkan juga Angkatan Laut (AL).

Lantas, mengapa rencana belanja alutsista Indonesia terlihat “berantakan”? Benarkah alasannya hanya keterbatasan anggaran dan harus patuh CAATSA?

Keterbatasan Anggaran Bukan Akarnya?

Berulang kali, entah itu dari kalangan pemerintah ataupun pengamat, ketika ditanya tentang apa sebenarnya masalah modernisasi aIutsista Indonesia, mayoritas dari mereka akan menjawab “keterbatasan anggaran”.

Berulang kali, entah itu dari kalangan pemerintah ataupun pengamat, ketika ditanya tentang apa sebenarnya masalah modernisasi aIutsista Indonesia, mayoritas dari mereka akan menjawab “keterbatasan anggaran”.Namun, jika kita ingin lihat lebih dalam, masalah anggaran ini ternyata sifatnya sangat kompleks.

Pengamat militer, Evan Laksmana, dalam artikelnya Indonesia’s Military Modernization Must Go Beyond New Hardware, mengatakan bahwa sulitnya memantapkan perkembangan alutsista di Indonesia adalah karena kita belum memiliki sebuah rencana jangka panjang modernisasi alutsista.

Berbeda dengan Singapura, misalnya, Kemhan mereka memiliki roadmap penguatan pertahanan sampai tahun 2030. Dalam roadmap tersebut, tidak hanya anggaran pertahanan yang dirumuskan, melainkan juga sampai ke hal-hal teknis strategis seperti jet jenis apa yang perlu dibeli dan untuk penguatan di wilayah mana. Hal ini sangat penting karena tidak semua spesifikasi jet tempur bisa sesuai dengan prioritas pertahanan strategis sebuah negara.

Akibatnya, karena tidak memiliki roadmap yang jelas, apa yang terjadi dalam pembelian alutsista Indonesia hanya dijalankan berdasarkan oportunisme saja. Pembelian jet tempur seringkali ditentukan oleh daya tarik syarat pembelian, bukan berdasarkan analisis empiris kebutuhan strategis. Dengan demikian, perumusan anggaran pun, sebagai dampaknya, dapat terfluktuasi.

Well, sebenarnya kegentingan roadmap alutsista ini sudah diungkapkan sejak lama oleh beberapa pengamat. Pengamat pertahanan dari Universitas Melbourne, Donald Greenlees, dalam artikel Indonesia’s Biggest Military Challenge? menilai bahwa memang benar roadmap alutsista jangka panjang dapat membenahi permasalahan alat militer Indonesia.

Tapi, kendalanya adalah pembentukkan roadmap itu memiliki masalahnya sendiri, yakni pertarungan vested interest atau kepentingan pribadi/kelompok. Sesuai mekanismenya, anggaran pertahanan diwujudkan melalui tahap yang panjang.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara, perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) harus melewati beberapa proses di berbagai instansi.

Mulai dari Biro Perencanaan dan Keuangan Kemhan, persetujuan Menhan, lalu dibawa ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), kemudian ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah disetujui DPR, baru ditindaklanjuti menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Nah, dalam proses keseluruhannya, banyak celah yang dapat menjadi pintu masuk para pemegang vested interest tadi. Taruhlah ketika berupaya mendapatkan persetujuan di DPR, misalnya, meski DPR tidak bisa pengaruhi angka, kemungkinan terjadinya perundingan di belakang layar sangat mungkin terjadi. Ini karena upaya mendapatkan anggaran adalah pertarungan besar antar-kementerian.

Menurut salah satu sumber yang diperoleh Penelitian dan Pengembangan PinterPolitik (Litbang PinterPolitik), dalam perundingan-perundingan ini tidak jarang ada beberapa kepentingan asing yang ikut masuk. Taruhlah seperti industri pertahanan asing, meski tidak berbicara secara langsung, melalui beberapa broker alutsista, industri-industri tersebut dapat mempengaruhi proses pemenuhan anggaran pertahanan.

Dari sini, bisa kita interpretasikan bahwa meski analisis strategis ternyata memang sudah dilakukan di Kemhan, semuanya dapat buyar begitu saja ketika harus melalui beberapa proses penetapan anggaran ini. Jika suatu kementerian tidak ingin proses mendapatkan anggarannya semakin susah, mereka sedikit demi sedikit akan “dibentuk” oleh vested interest yang menyusupi celah-celah prosesnya.

Akibatnya, setelah jumlah anggaran sudah “disesuaikan”, ujung-ujungnya pembelian alutsista akan kembali ke pilihan yang paling mudah (dan murah), lalu sesuai keadaan, bukan kebutuhan.

Lantas, mengapa sampai sekarang masalah ini masih belum bisa teratasi?

Ada Vetokrasi dalam Modernisasi Alutsista?

Kembali mengutip artikel Donald Greenlees di atas, ia menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Pada Juni 2021 lalu, Prabowo dan Kemhan mendapatkan kritik keras terkait kabar tentang isu anggaran Rp 1.700 triliun.

Kembali mengutip artikel Donald Greenlees di atas, ia menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Pada Juni 2021 lalu, Prabowo dan Kemhan mendapatkan kritik keras terkait kabar tentang isu anggaran Rp 1.700 triliun.Kala itu, orang-orang merespons kabar tersebut dengan negativitas yang tinggi dengan menganggapnya sebagai pembuangan uang negara, apalagi semua ini mencuat ketika Indonesia sedang mati-matian bertahan hidup dari serangan pandemi Covid-19.

Namun, karena kabar ini tidak muncul dari Kemhan, diyakini bahwa itu merupakan pembocoran informasi.

Terkait hal itu, Greenlees menduga bahwa ini adalah protes yang ditunjukkan oleh pihak-pihak tertentu di balik layar yang tidak setuju Prabowo ingin melakukan modernisasi alutsista besar-besaran. Menurutnya, ada percampuran kepentingan antara mereka yang tidak ingin Kemhan dapat lebih banyak anggaran, dan mereka yang tidak ingin ada reformasi dalam pengadaan alutsista.

Jika anggapan itu benar, maka kita bisa berkaca pada istilah yang dipopulerkan ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS), Francis Fukuyama, yakni vetokrasi.

Dalam artikelnya yang America in Decay: The Sources of Political Dysfunction, Fukuyama menilai sistem politik AS telah mengalami kerusakan atau disfungsi karena sistem checks–and-balances-nya menjadi sangat kaku sehingga terjadi polarisasi politik yang begitu tajam.

Hal ini, kata Fukuyama, membuat setiap kelompok hanya menyuarakan kepentingannya sehingga sulit menelurkan kebijakan yang merepresentasikan kebaikan bersama. Dengan memanfaatkan sistem yang diterapkan selama sekian tahun, kelompok-kelompok ini telah terorganisir dengan baik dan dapat memblokir inisiatif kebijakan atau reformasi yang tidak mereka sukai.

Kelompok-kelompok vetokrasi ini umumnya memiliki peran yang krusial dalam aliran pengesahan kebijakan. Dengan kekayaan dan relasi politik yang mereka miliki, apa yang mereka tentukan menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dalam alur pengesahan kebijakan. Karena itu, Fukuyama melihat kelompok-kelompok ini memegang tombol “veto”, layaknya anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melihat sifat alamiah politik yang selalu berkutat pada kekuatan dan insting mempertahankan diri, bukan tidak mungkin vetokrasi ini juga terjadi di Indonesia, dan juga telah berdampak pada upaya modernisasi alutsista.

Pada akhirnya, tentu ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kebenaran di balik layar misteri modernisasi alutsista Indonesia hanya diketahui oleh mereka-mereka yang bermain dalam “bisnis kematian” persenjataan.

Besar harapannya permainan kepentingan ini bisa dikuak satu persatu agar Indonesia sanggup lepas dari kerangkeng yang selama ini menahannya menjadi sebuah negara besar. (D74)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.